|

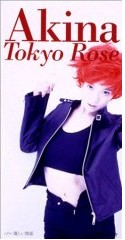

AKINA 「Tokyo Rose」

1.Tokyo Rose 2.優しい関係

戦後歌謡史的視座における明菜という存在 (1995.11.01/MVDD-10017/MCAビクター) |

惜しい。 MCA時代の明菜の作品の全体の印象を一言でいうと、これに尽きると思う。 スタッフ、明菜本人ともに目指している方向というのは間違っていないが、決定打がなかなか生まれなかった。 『アンバランス・バランス』の回で言ったように、この時代の明菜というのは以前のスタイルを捨て、ボーカリストとしての挑戦を始める一方、その形が今のように明確に表われ、リスナーにまでしっかりと届いていたかというと、そうではない。 実際、リアルタイムでの私の印象も『VAMP』『Shaker』が出るまで、正直いって厳しかった。 ――悪くない。だけど、違う、これではないという違和感は絶えずどこかにあった。 この時代を単に迷走していたというファンの意見は多い。―――ま、事実、楽曲リリースに関していえば、予定の立った作品の中止がやたらと多く、迷走していたのだが。 ざっくりいえば、2000年代の明菜の助走段階であり、80年代の明菜の終焉が90年代の明菜だったといういい方が一番適していると思う。 と、いうことで、その惜しい時代のもっとも惜しい作品、「Tokyo Rose」を今回は紹介。 「Tokyo Rose」は「明菜のロカビリー」というテーマで作られた楽曲であることは間違いない。 ここで「ロカビリー」という選択は間違っていなかった。 明菜はシャッフル系のリズムの楽曲との相性がすこぶる好い。 シングルでも「飾りじゃないのよ涙は」「TATTOO」というシャッフルビートのブギウギ/ロカビリー的な楽曲で大成功を収めている。このよさをスタッフはきちんと知っていたのだろう。 ――事実、同シングルリリース翌月に出した再録音ベストアルバム『true album akina 95 best』では直球ロカビリーアレンジによる「飾りじゃないのよ涙は」〜「Tokyo Rose」〜「TATTOO」という曲順になっている。 ということでこのシングルはA/B面ともに遅れてきたロカビリー野郎、元ストレイキャッツのブライアン・セッツァーにプロデュースを依頼。 テレビ披露ではこれまた日本のロカビリーバンド、MAGICがバックを固めた。 明菜も今までにないベリーショートヘアで骨っぽいマニッシュなイメージを打ち出し、歌唱時には「TATTOO」で効果的だったおにぎりマイクがまたまた登場――と、企画書段階ではほとんど成功といっていい内容であった。 だが、仕上がりをみると、全体として、なぁんか微妙だった。 何故明菜は大魚を逸したのか。 関係ないかもしれないが、ちょいと掘り下げて、何故、明菜がブギ/ロカビリーとの相性がいいのかという話をする。 明菜の「TATTOO」の前におにぎりマイクを意図的に持ち出してきた歌手というのを思い出してみると、沢田研二の「お前がパラダイス」(81)が一番最初に出てくる。 80年、永年連れ添った井上堯之バンドと離れたジュリーが最初に行ったのは自己遡及の旅であり、その途上に生まれたのがこの「お前がパラダイス」(――アルバムは『G.S. Ilove you』)であった。 彼はそこでGSへ回帰し、更にロカビリーへと遡上する(――そこで生まれたのが、ジュリーのロカビリー歌謡「ストリッパ−」である)。 そして、その先は……平岡正明の弁を借りれば、一台のラジオが転がっているだけで、何もなかった。 つまり、ここで彼の音楽は断絶するのである。 何故断絶するのか。 ここで、戦後大衆歌謡史を洗い出す必要が出てくる。 戦後直後の流行歌を洗い出すと、ふたつの筋が見えてくる。 一方が植民地音楽であり、一方が大陸から回帰した歌謡という筋である。 植民地音楽とは、つまりは「進駐軍がもたらした音楽」である。 それは終戦という結節――日本と日本人の歴史観と視座が大逆転した大空白期にベースキャンプの向こうから流れてきた音楽である。 これに即応したのが、戦中一曲も軍歌を書かなかった服部良一であろう。 彼は積極的に敗戦を肯定し、ファシズムの打倒と勝利の歌を生んだ。 それが笠置シズ子の「東京ブギウギ」であり、以降彼女とのブギものが圧倒的な力をもって世に響くことになる。 それはまさしく「海を渡る世紀の歌」であり、まさしくひとつの時代精神であった。 黒澤明の「野良犬」田村泰司朗の「肉体の門」、坂口安吾の「堕落論」や「日本文化私観」などとともに闇市の混沌と解放感のなかで笠置のブギは光っていたのである。 ―――ちなみに、ここには2つの問題がある。まずひとつは、彼らの視座というのは服部ー笠置陣のように戦前にリベラリズムを確立し、軍国主義の崩壊を息を潜んで待ちつづけた大人のかつ、一定の知識人層のものであったということ。 もうひとつは、彼らの得た勝利は彼/彼女らが主体となった革命としての勝利ではなく、敗戦という、あらかじめ他動的なものから生まれたということである。―――敗戦が勝利であるという逆転、戦後日本のリベラリストの屈折、ひいては日本文化の劣等意識というのはここが源泉であろうと私は見る。 そしてこの流れはブギ→ロカビリ→GS→アイドルポップス→J-POPと続く。つまりはこれは「日本の青春歌謡」の系譜である。 この流れは西洋に(――というかアメリカ)に有無を言わさずに侵入され、そしてそれにイカレれてしまった女子供たちによって頒布され、それをうべなるものとしてそのまま受け入ざるを得ないリベラリストたちによって思想補強されていった。 そしてこれら―――和製西洋歌謡とでも言おうか、の音楽は欧米での流行歌の隆盛つまりは洋楽のトレンドに即応する形で、無思想に無節操に融通無碍に変化していき、現在へと到る。 今のJ-POPは、ギブミーチョコレートと乞食の真似事をする子供たちと軍人相手の街娼と、それを自由の凱歌として認めるしかないリベラリストたちに原点があるのでは、というのが私の見立てである。 ではもう一方の「大陸から回帰した歌謡」とはなにか。これはつまりは大陸引揚げ者の音楽である。 46年暮れ、復員者のごった返す舞鶴港から火がついた「かえり船」、中国は虹口で帰国を待つ「夜霧のブルース」などもそうだろう。 他には「上海帰りのリル」、「あぁモンテンルパの夜はふけて」、「ハバロフスク小唄」などなど。 大連から火がついたと言う「夜のプラットホーム」を見てみよう。 「♪さよなら さよなら きみ いつ帰る」 これはそのまま引揚げの風景と見るのが正しい解釈ではないか。 決して戻ることはない大陸の果ての港、引き揚げ船に乗りこむタラップから振り返り振り返りする時、「きみ、いつ、かえる」という歌が響くのである。 また、引き揚げ者の体験談から詞作したという「星の流れに」もそうだろう。 「♪人は見かえる わが身は細る」 戦前はいい暮らしであったものが、運命の悪戯か、零落し、闇市を彷徨するまでになる。 これらの歌を支えているのは、640万人ともいわれた海外で敗戦を迎えた日本人とその親族たちである。 軍歌と共に意気揚揚と送り出された日本人たちは、夢破れ背中を丸めて長い帰国の途についた(―――ちなみに私の父も母もその中の一人である)。 この時にまるでセーターにイノコヅチをつけたまま帰途につくように、そのまま大陸の歌謡を持ち帰った。と、私は見る。 つまりは前者が欧米からの波だとすれば、後者は中国・朝鮮など大陸からの波といえよう。 そしてここに表現されているのは、戦争というものをまっ正面からかぶってしまった庶民たちの悲しみそのものである。 主義や自由などというものでなにも腹は膨れやしない。逝ってしまった人が帰ってくるわけではない。そのせつなる哀しみがこれらの歌を生み出したのだ。 そしてこの国民意識はひとつの悲しみの宿星となり、一人の少女の元に落ちた。 その少女こそが土管で暮らす戦災孤児、東京キッド、イコール「美空ひばり」である。 つまり、彼女は全日本の戦災体験者たちの心の娘となったのである。 よって、この音楽の流れ―――庶民の一番下層の部分のルサンチマンを歌い上げる大陸をルーツとする音楽、これこそが演歌となり、そして演歌という総体の象徴がそのまま美空ひばりになるわけである。 もとろん彼女は現実には戦災孤児ではないし、若い頃にはジャズや向こうもののカバーなどを積極的に歌っていたが、彼女の歌手としての宿星はここにある、と私は見る。――今の歌謡曲における彼女の存在がそれを証明していると思える。 事実、彼女のジャズは熱狂的なファン以外には残らなかったし、また彼女が死後も「ひばりちゃん」と「ちゃん」呼ばわりでつまりは「子供」として見られていたということ、などはその端的な証左であろう。 (――と、考えると高度成長真っ只中の67年にG.Sに最接近してうまれたシングル「真っ赤な太陽」以降死後まで一曲もひばりにヒット曲がなかったというのも納得である―――「真っ赤な太陽」直後の「むらさき色の夜明け」、87年の復帰シングル「みだれ髪」が小ヒットしたが、大ヒットは死後の「川の流れのように」までない。戦災孤児の物語は対立する非演歌側にすりより、高度経済成長による富と自由を謳歌してしまった「真っ赤な太陽」の段階で終幕となってしまったのだ。 ―――つまり美空ひばりの物語は日本の戦後復興の物語そのものだったわけである) ここで明菜の話に戻す。 「飾りじゃないのよ涙は」の回を見ていただければわかるとおもうが、私は中森明菜は美空ひばりに対応する歌手の一人であると思っている。 つまり非演歌系歌謡曲=和製西洋歌謡の女王としてちょうど美空ひばりと対応する位置にいるのが彼女である、と。 「飾りじゃないのよ涙は」「TATTOO」の良さと言うのは、まさしく彼女のルーツの大元にある「ブギ/ロカビリー」に適っているからだ、というのが私の主張である。 逆をいえば、これらの曲が光るということがそのまま女王の証左である。―――ちなみに、ここに原点があるがゆえに沢田研二も歌謡界の王なのだと思う。 であるから、「TOKYO ROSE」もジャンルとして間違いがないのである。 「TOKYO ROSE」というタイトルも間違っていない。 「太平洋の皆さん お元気ですか?」で始まるラジオ番組「ゼロ・アワー」―――第2次大戦下、米国含む連合軍に対して厭戦気分を煽る目的で太平洋上で放送されたプログラム。 この番組のパーソナリティーが戸栗郁子、別名、東京ローズである。 この番組は当局の目的とはうらはらに米兵、日本人共に大人気となる。そして名も知らない彼女に米兵たちは「東京ローズ」とニックネームをつけた。 彼女の声は国境線上の女神として、イデオロギーを超えて響いたのである。 大戦下のヨーロッパ戦線での「リリー・マルレーン」のようなものが太平洋上にあったとするならそれは「東京ローズ」の声といえよう。 それを踏まえて、文化的強姦によって生まれた和製西洋歌謡の女王が「TOKYO ROSE」というタイトルの歌を歌う。これは大正解としかいいようがない。 ちょうど戦後五十年である。戦後史と戦後文化を総括する時期としても最適である。 これによって明菜は国境線上の歌姫となるのか。はたまたこれは明菜を先頭にした対西洋の日本からの逆襲の狼煙なのか。 が、結論からさきに言えば決してそんな展開は待っていなかった。 作品的に言えば、中森明菜と上澤津孝の詞作が雰囲気モノであって実体がないのが良くなかった。―――ジキルとハイドがどうちゃらとかいっているだけで意味がない。(ただサビの「奇跡を起こして運命に逆らう私 TOKYO ROSE」という部分だけはちゃんと東京ローズを感じさせてそこそこ良かったが……) そして、また、ブライアン・セッツアーのアレンジが旧態依然のロカビリーアレンジで新しさがなかった。 「飾りじゃないのよ涙は」も「TATTOO」も「ロカビリー/ブギ」を現代的な意味あいとして音も詞作も再構築していたのが「TOKYO ROSE」にはそれがなかったのである。 つまり旧態依然の懐古のベクトルのみに向かっていて、よって音楽によるお医者さんごっこくらいの意味合いしかそこには生まれなかった。 ……と、こういったこういった作品レベルからの欠点を見出して、言い訳することも出来るだろう。 しかし、なんだかんだ言っても「時代が過ぎてしまった」というのが最大の理由に私は感じる。 このシングルのリリース時、ひばりはもう死後6年経っている。もちろん、この段階でひばりの位置まで登りつめた後継者は現れなかったし、今もそうである。 美空ひばりという対応する歌手なしにこの曲は光るはずもなかろう。 結局、戦後歌謡史というのは、ひばりが死に明菜が自殺未遂をした昭和享年、1989年に終わったと見るのが正しいわけである。 よってこの曲は戦後五十年という節目の年にだされれたシングルであるにもかかわらず、なんの影響も残さず何の使命を果たすことなく使命を終えたのであった。 (※戦後歌謡の成立ちに関しては平岡正明著「中森明菜/歌謡曲の終幕」を参考に致しました) |

2004.01.20