|

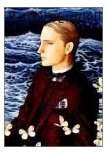

内田善美 「星の時計のLiddell」

ある作家の絶筆 (集英社 「ぶーけ」 82.6〜83.8月号 連載/全3巻) |

わたしはそれをしっている。 ふだんは薄い膜のようなものがかかっている この現実という世界が、時折、ほんの一瞬だけ、その本当の姿をひらめかせる、ということを。 ある時、ある場所――それはガラスの砕片を散りばめたような冬の早朝の大通りであったり、 真夏の午後の、蝉時雨しか聞こえない人気のない鎮守の森であったり、それは色々なのだが、 すべてがクリアに、生々しく、目に映る耳に響くすべてのものが意味のあるものとして届き、 「ほんとうの現実」を手づかみできた、と、思える、そんな瞬間がある。 しかし、「ほんとうの現実」はなにかの幻のように(――確かにそれは現象面からいえば、幻にすぎないのだ! )すぐに霧散する。 そしてふたたびうすらぼんやりとしてはっきりのしない現実が、盲いた心に映るばかりとなる。 「ほんとうの現実」は、ほんとうは見てはならないもののように、いつも現実のすりガラスの向こう側にある。 それをわたしたちは、あるときは「本質」と、あるときは「彼岸」と、あるときは「永遠」と、いう。 「彼岸」やら「永遠」にふれた一瞬に執着するものは、いつしかなにかを表現するようになる。 音符に残すものは作曲家となり、絵にして残すものは画家となり、 言葉に残すものは詩人となり、歌を歌って残すものは歌手となり、踊りにして残すものは舞踏家になる。 あの時の一瞬を忘れないために、あの時の一瞬を取り戻すために、彼らは表現者になる。 そして彼らは、こちら側の一番はしに立ってわたしたちに向こう側を指し示す巫女となり、 うみ出された作品は、わたしたちにとって、彼岸や永遠への道しるべとなる。 だから、わたしたちは、彼らとかれらの残す作品を求めずには、いられない。 しかし、真実、彼ら、表現者たちにとって大切なのは、自らの心血を注いでうみ出し、残した作品では、決してない。 彼らが最も愛するのは、すべてが白溶として、わたしがわたしであり世界である、と感じることのできた、 世界のあらゆるすべてを了解しえた、と感じた、今は過ぎ去ったあの一瞬であり、 そのとき垣間見たほんとうの現実であり向こう側の世界、それのみである。 もし彼らが、向こう側行きのチケットを手に入れることが出来たなら、こちら側でのさまざまな全て、自らの残した作品でさえも投げ打って、向こう側へと嬉々として旅立つだろう。 ◆ この「星の時計のLiddell」という漫画は、「夢」の世界にとりこまれる青年、ヒューの物語である。 彼は、こちら側の現実に対して怒っているわけでも、諦めているわけでもない。すべてに満ちたりていて、そして静かに「夢」を見ている。 彼は、いつも同じ夢を見る。彼は夢の中でもうひとつの自分を生きる。そしてどちらが彼にとって現実であり、夢であるのか、というのが、わからなくなる。 そして、彼はいつしか夢の世界へと旅立つ、という、それだけの話だ。 それだけの話に、彼の些細な生活の断片と、若書き独特の作者の青臭い哲学が物語の要旨に比して過分なほどに組み込まれている。 わたしは、この作品が素晴らしいとは、思わない。しかし、惹かれてしまう。 ここでの「夢」とは、彼岸の象徴だ。 人を魅了してやまず、それでいて、ほんとうにその先に踏み入れてしまったら、決して戻ることの出来ない世界。ほんとうの世界。もうひとつの世界。あの世の世界。 それは、こちら側にいるかぎりは、茫洋としていてとらえがい。しかし、わけもわからず、ただひたすらに惹かれてしまう。 こちら側に生きているかぎりおよそ必要のないものであるのに、捨てきることが、出来ない。 むしろ、こちら側にいることがどうでもよくなる。 元々、内田善美の作品は、世界観は強固なのだが、読者の作品世界への案内が足りない部分が多々あった。 ゆえに、その作品は、どんなに丁寧に読み解こうとも、たえずその世界に入りきれない、はじかれてしまう、もどかしさを感じずにはいられない部分がいつもただよっていた。 「この人の見ている世界はとても美しいのだろうけれども、わたしはこの人の感じている美しさの何分の一すらも受け取ることが出来ない……」 そう思って、本を閉じるのがいつもなのだが、この作品でもそれはいつも通りであった。 しかし、彼女が自らを率直に表現するに、このようにならざるを得ない、そういうタイプの作家なのだ、というのを私はこの作品を読んでようやく了解した。 彼女もまた、「夢」を見ていたのである。 彼女の見る夢――その夢の消息を記録したもの、それが彼女の作品なのだ。 だから、彼女の作品が、その美しさの一方で、往々にして説明不足であったり、意味のないシーンやエピソードに満ちていても、それは仕方のないことなのだ。 それは「夢」なのだから。「夢」はこちら側の論理や概念をいつも超越したところにある。 この物語の主人公のように、彼女もまた、わけもわからず、夢を見せられ、しかしそれに魅かれたひとりなのだろう。 ◆ 彼女は、こちら側から向こう側を指し示す巫女(=表現者)としては失格だったのかもしれない。 彼女の作品はいつも、わたしたちにこちらを指し示すよりも、自らが見るあちらの風景に酔うばかりだった。 彼女はこの「星の時計のLiddele」の作品を終えしばらくして、絶筆する。 それは漫画という表現ジャンルに、絶望したわけでも、飽きたわけでも、なにか違う表現を手にしたわけでもないだろう。 夢の世界に消える主人公、ヒュ―は、その直前に、かように語る。 俺はね 何者でもないそのことが けっこう気に入っているそういって彼は、夢の世界へ、向こう側の岸辺へと旅立つ。 この言葉は、作者のいつわらざる本心であり、 ヒューは、まさしく内田善美そのものであった、といえるかもしれない。 彼女の絶筆は、いうなれば、この物語の主人公のヒュ―のように、自らの「夢」に取りこまれこちら側から向こう側へと旅立った、その結果なのだろう、とわたしは解釈する。 内田善美は、詩人でも画家でも、音楽家でも、もちろん漫画家でもなく、 「ミューズを必要としない者」として、静かに旅立ったのである。 |